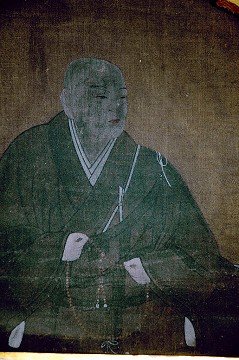

蓮如上人の生涯

○出生

蓮如上人は応永二十二年(1415)に生まれた。父は本願寺第七代存如上人。上人の幼名は布袋・幸亭と呼ばれた。

母は蓮如六歳の時本願寺を去る。十七歳の時、青蓮院で得度された。 奈良興福寺大乗院門跡経覚について勉学さ

れ、文明五年七十五歳で没するまで交わりが続いた。永享十二年(1440)二十六歳の時、祖父巧如が死去された。

宝徳元年(1449)三十六歳、父存如と北陸地方巡錫し、蓮如はさらに東国奥州まで歩まれた。

○本願寺をを継職

長禄元年(1457)四十三歳、父存如死去。継母如円は実子の蓮照(応玄)を後継にしょうと本願寺の一家衆や坊守、

門徒衆に働きかけた。存如の弟如乗が加賀から上京し蓮如を擁立した。

○本尊の統一

「御流にそむく」本尊は焼却された。長禄二年(1458)「帰命尽十方無碍光如来」の十字名号がある。紺色の絹布に

金泥の籠文字で光明と蓮台を描き、上下に讃文がある。その後白紙に墨書で六字(南無阿弥陀仏)、九字(南無不可

思議光如来)、十字等の名号本尊を門徒に授けた。また文明年間には楷書から草書の名号に移っていると思われる。

○御文章(御文)の作成

寛正二年(1461)最初の御文章を書かれる。特に吉崎時代に下間蓮崇の進言により下付用の御文が書かれた。五

帖一部80通の「貼内御文」と夏の御文4通、御俗姓1通、計85通が選び出された。その他「貼外御文」を入れると全部

で220余通と言われる。上人没後も「証判御文章」(冊子形態の聖教)が出された。実如証判御文と言われる。

○寛正の法難(大谷破却)

寛正六年(1465)延暦寺の衆徒が無碍光本尊授与を口実に本願寺を破却した。本願寺御影堂に安置されていた親

鸞影像は室町へ移され、さらに金宝寺から壬生と京都市内を転々とした後、近江の金森、安養寺村の道場に動座した。

その後応仁元年(1467)二月には堅田本福寺に移った。

○堅田の大責め

応仁の乱が京都から近江に波及し、堅田衆が将軍義政が造営していた「花の御所」の用材運送船を襲ったので、応

仁二年(1468)三月比叡山の衆徒の総攻撃を受け、沖の島に逃れた。

蓮如は三井寺南別所の近松に移る。この年八子実如に譲り状を書いている。応仁二年(1468)五月、親鸞の旧跡

を訪ね、第二回目の北国、東北を巡錫された。大津、堅田、海津、敦賀、木の芽峠、今庄、府中、鯖江、北の庄、加賀、

二俣本泉寺、東国、大津と回り、十月には大津から高野山、十津川、吉野を旅される。

文明元年(1469)には大津近松坊舎(顕証寺)を建てられた。

○吉崎御坊建立

文明三年(1471)四月大津を発ち、七月越前吉崎に道場を設立される。五十七歳である。文明四年には加賀、能登、

越中、信越、奥州からも門徒が群参した。

○「正信偈和讃」開版(刊行)

文明五年(1473)親鸞の「正信偈」と「和讃」を合本化して版木にして刷って下付された。

○山中温泉来錫

文明五年(1473)越前から大内峠を越えて山中温泉に来られた。その途中菅谷村の理助を教化し弟子とされた。

法名教願を授けられ徳性寺の始まりである。山中温泉入湯の折、灯明寺にて御文章を書かれる。

○吉崎退去

吉崎の繁盛は他宗寺院の妬みを生み、加賀越前の守護、国人領主へ年貢・公事を納入しないので、文明五年八月、

一向宗徒に武力弾圧を加えてきた。蓮如は九月下旬吉崎参詣を禁止した。

同年十一月に吉崎を要害化しようとする多屋衆の暴走を諫める御文「十一箇条掟」を発する。文明七年(1475)五月

十箇条、七月六箇条の掟を発したが歯止めが利かなくなった。同年七月二十六日冨樫幸千代と門徒衆との合戦により、

幸千代の居城蓮台寺城は陥落した。一向宗方の死者は二千人を数えた。八月吉崎を退去し、若狭国小浜から河内国

茨田群出口村(枚方市)に草坊を建てた。(出口御坊)

○山科本願寺の建立

文明十年(1478)出口村から山城国山科に本願寺を建立し始め、文明十二年(1480)に落成した。

長享二年(1488)加賀の一向一揆は守護冨樫政親を自刃させた。山科から一揆の指導者吉藤専光寺へ一揆禁止の

御文を出している。 いわゆる「おしかりの御文」である。

○石山本願寺と往生

延徳元年(1489)七十五歳、寺務を実如に譲った。明応五年(1496)摂津大阪に坊舎を建立し、翌年冬完成したの

が石山本願寺である。明応八年(1499)三月二十五日、山科で往生された。八十五歳であった。

○石山戦争とその後

蓮如没後、五男実如(九代)、証如(十代)、顕如(十一代)と一世紀の間は民衆が権力支配からの解放を求めて闘争

する時期でもあった。門徒の一向一揆のエネルギーは織田信長の天下統一の野望を妨げるものとなり、元亀元年(15

70)石山戦争が勃発し、十一年間にわたり激しく争った。

信長との和解をめぐり、顕如を中心とする石山退城派と顕如の長男教如を支持する籠城派が対立した。天正八年(15

80)顕如派は紀州鷺森に移り、その後和泉貝塚、大阪天満を経て、天正十九年(1591)豊臣秀吉の命により、京都六

条堀川に移った。西本願寺の始まりである。翌二十年諸堂が完成したが、顕如が急死し、長男教如が秀吉の命で跡を

継いだ。しかし顕如の妻如春は准如に宛てた顕如の譲状を示したので、秀吉は教如を引退させ、准如に本願寺を継が

せた。秀吉の死後、教如は徳川家康に接近し、慶長七年(1602)京都烏丸七条に寺地の寄進を受けて寺を建立した。

東本願寺の始まりである。